どーも、ラディアスリーの中村です。

前回、マーカーペンが高くてどうしたものかと代替案を考えたという話を少ししました。

今回はそのあたりについて詳しく書いてみようと思います。

同時に番号を言いながら、手持ちの紙幣を出し合うという案です。

これは何と言っても追加で作成するものがなくなるので、コスト的にとても魅力的です。

しかし…この方法だと、例えば自分が500G紙幣1枚しか持っていない時に10Gをベットしようとすると、まず両替が必要になってしまいます。

10G含みで両替すると10G単位での入札をしようとしていることがわかりますし、100G x 5枚だけに両替したら、100G単位でしか入札してこないことがわかってしまいます。

これは結構致命的ですよね…。それに、両替も手間がかかるし…。

コスト的な魅力はとてもあったんですが、残念ながらボツということに。

こんな感じのボードを考えました。

番号を示すマーカーチップを入札額のところに置いて、番号と金額を示すものです。

これが1枚だけ場にあって全員が同時にマーカーを置こうとすると、確実に手が交差してまともには実行できないだろうと想像できます。

なので、全員がこれを持ち、隠してマーカーを置いてから同時にオープンする方式にする必要がありそうです。

このボードだと、ステータスの合計値を示すところがないので、裏面にこんな感じのものを作って、マーカーを置いて数値を示すことを考えました。

こうなると、両面印刷のボードとマーカー5個が4セット必要になってしまいます。

なんだか結局作るものが増えてコストカットにはならない感じがします。

それにコンポーネントが増えてややこしくなるし、お世辞にも UI が優れているとも思えません。

ということで、この案も残念ながらボツということに…。

こんな感じでいくつか代替案を考えたわけですが、結果マーカーペンを使うのが一番いいのではないかという結論になりました。

安価なマーカーペンを…探す……。

ということで、今回はこれにてッッ!

どもども~、サウンド担当の伊佐です。

「発注編」、「SE作成編」、「BGM作成編」に続いて

さてさて、なにをミックスする話なのかというと・・・ SE と BGM を同時に鳴らしてみること・・・即ちゲーム上で普通に行われていることを DAW 上で再現してみようゼ!と思ったわけです。

今回は BGM が鳴りつつ、複数の SE が同時再生されていくシーンを CubasePro9 の「サンプラートラック」という機能を利用してゲームのサウンド再生部分をシミュレートしてみます。

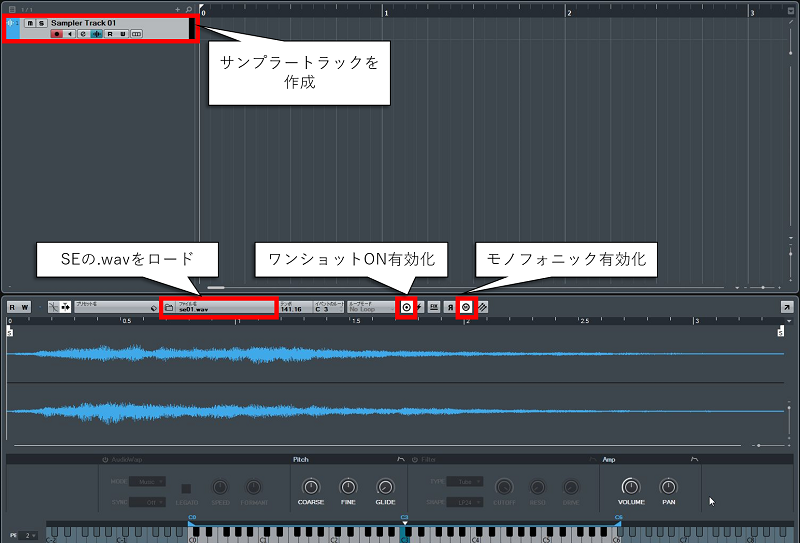

まずは CubasePro9 のメインウィンドウでサンプラートラックを作成します。

このサンプラートラックに作成済みの SE の .wav をロードします。

このとき、連続で発音する時に重複した音でピークを切らないように SE 自体はモノフォニック(単音)に設定します。

また、1度のコールで .wav の全体を鳴らしてほしいのでワンショットを ON にして有効化しておきます。

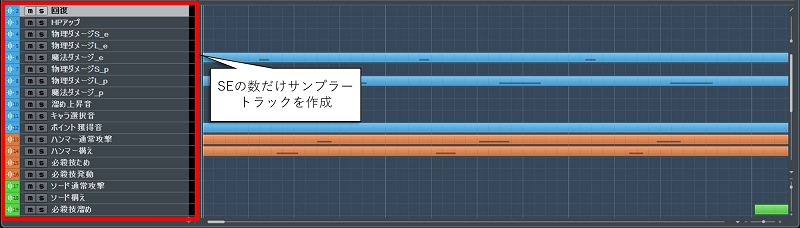

この作業を SE の数だけ繰り返して複数のサンプラートラックを用意します。

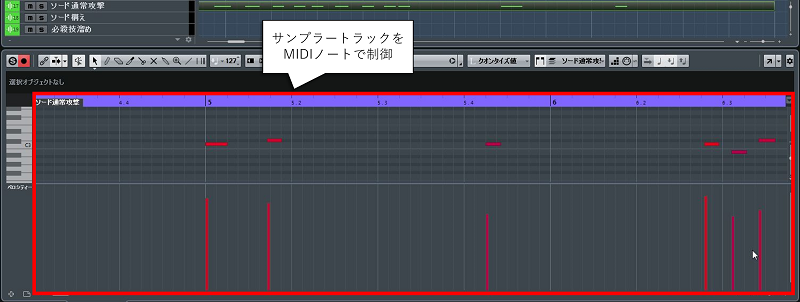

各サンプラートラックはプログラムのコールの代わりに MIDI ノートで制御を行います。

MIDI ノートを使う利点としてはベロシティで音量の大小、ノート No. でピッチの制御がやりやすいので実際の開発にもぜひ組み込んでほしいなと思う機能でもあります。

全てのサンプラートラックが用意できたので BGM を鳴らすためのオーディオトラックを作成し、BGM の .wav をインポートします。

これで SE と BGM が同時に再生できるようになったので、さっそく再生してみると BGM の音量が大きすぎて SE が聞き取りづらく、波形がピークを越えて音が割れたりと非常にバランスが悪いことが分かります。

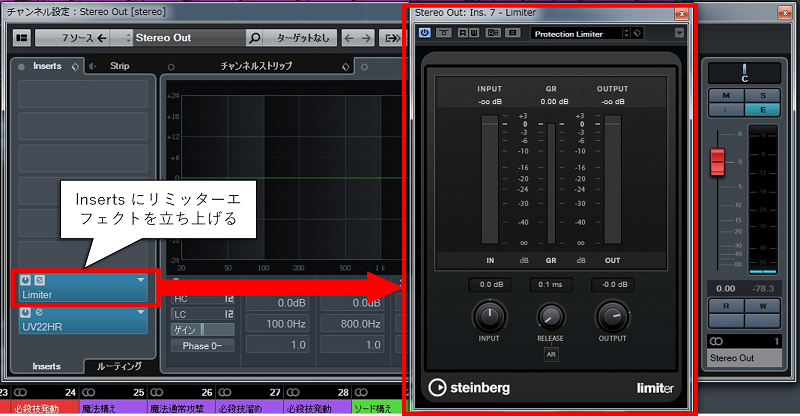

まずは BGM の音量を -6db 程度下げてあげて、手っ取り早くピークを切る問題を解決するために、最終段の Stereo Out にリミッターをかけてあげることにします。

下げすぎると聞こえないし、かといって下げないとピークを切るしで悩ましいところです。

ん~、確かにピークは切らなくなりましたが、ゴチャついた感じになってしまって聴感上あまり良くないですね。

こういう場合は SE が鳴ったと同時に BGM の音量が下がるような処理があれば良い訳ですが、そのたびに BGM トラックのボリュームカーブを操作するのは非常にメンドクサイ・・・。

また、ゲームの SE はユーザーの操作によって連続で再生されたり、複数で再生されたりするため波形のピークを切る瞬間が予測できません。

今回は DAW 上のシミュレートということではありますが、ちょっとズルをして MIX の技でこの問題を解決してみようと思います。

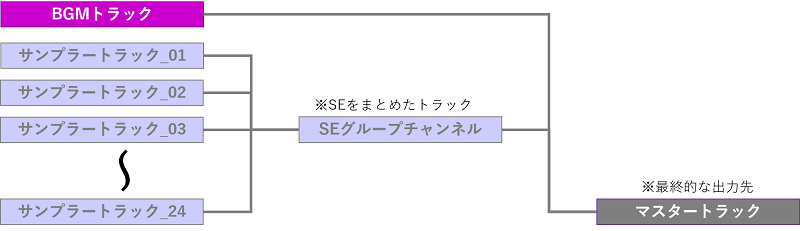

BGM が鳴りつつ SE を鳴らすという構図なので、まず SE の数だけ用意したサンプラートラックのアウトプットを1つのトラックにまとめていきます。

幸い CubasePro9 にはグループチャンネルという複数のアウトプットをまとめる機能があるのでこれを使っていきます。

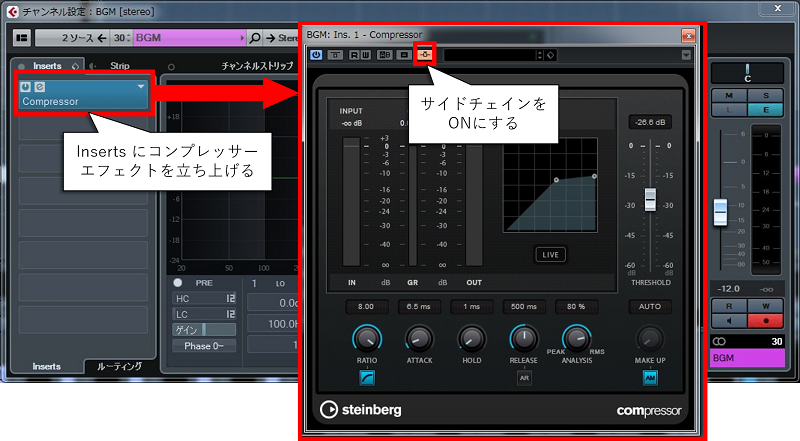

次に、SE が鳴った時に BGM を抑えたい訳ですから BGM トラックのインサートにコンプレッサー(音を抑えるエフェクト)を立ち上げます。

このとき、コンプレッサーのサイドチェインを ON にすることでサイドチェインに入力のあったときだけコンプレッサーを効かせることができるようになります。これをサイドチェインコンプと言ったりします。

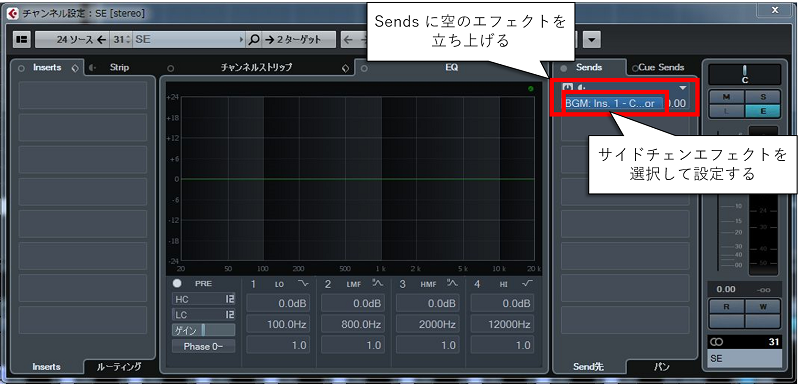

今回の場合は SE トラックからの入力があった時だけ BGM トラックのサイドチェインコンプが掛かるようにしたいので SE トラックのセンドチャンネルに空のエフェクトを立ち上げてエフェクトの選択ペインで BGM トラックのインサートに立ち上がったサイドチェインエフェクトを選択してあげます。

さぁ、これで BGM 再生中に SE が複数再生されても BGM の音量が自動的に抑えられて SE が目立って聞こえるというMIXが完成しました。

今回もデモ音源を用意しましたのでどうぞ。

デモ音源ではチェインコンプのかかり具合が分かりやすいようにコンプのスレッショルドをかなり深めにしていますが、もっと自然にするならスレッショルドやアタック、リリースタイムを調整してあげれば良いでしょう。

実際のゲームの現場ではチェインコンプを使えるわけではありませんが、有償のサウンドミドルウェアなどでは「ボイスが鳴っているときにほかの音を下げる」という機能があるものもあることはあります。

本当はメーカーがデベロッパー向けに配布している SDK に標準でついててくれると助かるなぁとか思ったりするのですが、サウンドの機能は旧態依然としているのが現状のような気がします。

と、今回はこんなところで・・・

次回は CRI の ADX2LE のレポートでもやってみましょうか。

ラディアスリー株式会社ではサウンド制作も行っております。

サウンド制作でお困りのアプリ開発者の皆様、お気軽にご相談くださいませ。

お問い合わせはコチラまで!

どーも、ラディアスリーの中村です。

今回は、製品化に向けて原価について悩んだことを書いてみます。

いきなりですが、おーくしょんパーティ!のコンポーネントはこんな感じです。

まとめると、カードが66枚、紙幣が70枚、シートが2枚、ポーンが5個、ダイスが2個、マーカーペンが4本…と。(マーカーペンはホワイトボード用のやつです。)

結構な物量だなぁ…。

これをワンストップでポンと発注できると楽なんですが、それぞれの印刷屋さんで得意不得意などありそうですし、そもそもマーカーペンとか用意してもらえるのだろうか?という根本的な問題が…。

全部まとめてやってもらって箱詰めもしてもらえると楽なんでしょうけど、それだとどうしても原価が上がってしまうので、箱詰めなどは自分たちでやって、コンポーネントはそれぞれ良さそうなところに別々に発注する方針にしました。

これが一般的なのかどうかは全然わかりません。なぜならアナログゲーム制作は初めてだからです!(威張って言うな、という。)

いろいろ見積もり依頼などしてみた感じ、やはりカードが高いですね…。角丸加工とかニス加工とかオプション付けちゃうとどうしても…。

どこまで妥協するのかというのも原価を抑える時のポイントになりそうです。

それと化粧箱が高かった!箱って結構な値段するんだなぁ…。初めてのことなので驚きや発見が多いです。

これはもう相見積もり取って安いところ探すしか…。

さらにさらに、サイコロも高かった。自分で使うダイスなんかは数が多くないし何度も買い替えなくてもいいので単価は気にならないですが、制作側になってみると安く作って手ごろな価格設定をしたいと思い単価にシビアになってしまいます。

木製ダイスでちょっと大きめで手になじみやすいもの…なんて当初は考えていましたが、これはちょっと価格的に難しそうだなぁ…。

ここも価格とクオリティのバランスで悩みどころです。

そしてなんといってもマーカーペン。ホワイトボード用ので、キャップのところにイレーサーがついている奴がいい。

でも、イレーサー付きのってマグネットがついているものが多いんですよね。マグネットはいらない…。マグネットなくていいからその分単価下げてほしい…。

マーカーペンはかなり高かったので、クオリティを下げざるを得ない感じです。

とはいえ、イレーサーなしだとプレイヤー側でティッシュやら用意してもらわなくてはならなく、もしかしたら箱を開けた瞬間遊べないケースがあるんじゃ…なんてことを考えるとイレーサーは必須ですよね…。

これをなんとか見つけねば……。

ということで、製品はどうなっているか見てからのお楽しみ!(もしかしたら用意できなかった…とか全くないとは言えないのが怖い。。)

ちなみに、マーカーペンが高いので、どうにかしてペンを使わないでいい方法はないかといくつかアイディアを出しましたが、結局マーカーペンが一番プレイしやすいということで、なんとかしてマーカーペンを探す方向に。

この時のアイディアについてはまた次回にでも書こうかと思います。

ということで、今回はこれにてッッ!

ど~も~、サウンド担当の伊佐です。

「発注編」、「SE作成編」に続いて

さて、BGM、日本語に訳すとすれば「背景音楽」ですかね。

映画で言えば、アクションシーンや緊迫するシーンなど様々なシークエンスに、それを盛り上げるために挿入される音楽のことを指すかと思いますが、ゲームの場合も基本的にはシーンに合ったBGMを鳴らすという点において同義であると考えられます。

ゲームと映画で決定的に違うのは、そのシーンの尺が決まっているか、決まっていないかではないかと思います。

ゲームはユーザーの意思でそのシーンにどのぐらいの時間滞在するかが変化するものなので、そもそも尺の決まったBGMを作ることは構造上できないことになります。

ゲームの構造上BGMを再生する尺が決まらないわけですから、そのシーンが無音にならないためにBGMを繰り返し再生することになります。つなぎ目が分からないようにシームレスにループできるように作曲段階から考慮して作られているという特徴もありますね。(経験上、CDのリピート再生のように繰り返し時に少しでも間が開くとその瞬間に白けるという理由もあるかと思います)

ゲームと映画で決定的に違うことをもう1つあげるなら、映画はシーンが直列に繋がっており、しかも自動的に進むという形式なのですが、ゲームでは並列に並んだシーンをユーザーの自由意思によって選択していくものであるということです。(ドラ〇エでフィールドからなんチャラの城に行こうが××のほこらに行こうがユーザーの自由ってヤツです)

と、このようにゲームのBGMは一般に言うBGMとは違う性格を持っているわけですが、私が常に意識しているのが以下の考え方です。

例えば、タイトル画面30秒、ストーリー演出1分30秒、バトルシーン2分30秒などユーザーがどの程度そのシーンに滞在するか見当をつけてそれに見合った尺でしかもループできるように作曲をする。

これは純粋に労力を軽減する効果があります。

例えば、タイトル画面→セーブデータ選択画面→セーブ位置、みたいな場合を洗い出しておいて、それぞれの曲調がカブらないように作曲します。

似た曲調でもOKな場合は2曲作る必要がないと思うので事前に洗い出しておくことが1工程減らすことにつながります。

BGMはそのシーンでユーザーにこういう気持ちになってほしいという「記号」でもあるので、落ち着いている雰囲気を出したければテンポを落としてJAZZっぽいリズムにするとか、激しいバトルの雰囲気を出したければテンポを上げてROCKなリズムで攻めるなど・・・

これは雰囲気カブりを回避するうえでも有効です。

ストーリー演出画面→デッキ構築画面→バトルシーン、という流れで遷移してきた想定で、BPMは早すぎず遅すぎずの140に設定、4分打ちのキックで疾走感を出しつつ、ファンタジーっぽい世界観を崩さないためにメロディは美しいストリングスの音色で力強く、後半はあえてリズムを変えて少し膠着した緊張感を出し、最後はイントロのモチーフに回帰していくことでループしても違和感のないような構成になっています。

2分ぐらいでループしているのですがどこかわかりますか?

ということで、なんだかBGM制作のお話というよりもゲームBGM作成時のマインドセットのお話になりましたが、今回はここまで。

次回はBGMとSEを同時に鳴らした時のミックスについてのおはなしです。

ラディアスリー株式会社ではサウンド制作も行っております。

サウンド制作でお困りのアプリ開発者の皆様、お気軽にご相談くださいませ。

お問い合わせはコチラまで!

ラディアスリーは ゲームマーケット2017秋 に出展することが決定しました!

日にち : 2017/12/02(土), 12/03(日)

場所 : 東京ビッグサイト

出展タイトル : おーくしょんパーティ!

現在開発中の「おーくしょんパーティ!」初お披露目となります。

また、同時にアプリ版も展示予定ですので、是非足をお運びください。

(試遊もできます!試遊だけでも大歓迎です!)

ブースなど詳細が決まりましたら、改めて告知させていただきます。

どーも、ラディアスリーの中村です。

前回、アプリ版とアナログ版の大きな変更点について書きましたが、キャラクターのスキルについては書けていなかったので、そのあたりを書いてみたいと思います。

まずはアナログ版のスキルのおさらい。

そして、これをアプリにそのまま適用しようとすると、

となってしまい、ほぼ使えません。

そこで、ガラッと内容を変更してしまうことにしました。

こんな感じ。狙いとしてはこんな感じ↓。

でもこればっかりは実装してみてテストプレイしないと狙い通りかわからないですねぇ。

アナログ版もスキルの調整にかなり時間をかけましたし、アプリ版も同じ感じになるんじゃないかな…と。

何はともあれ、スキルを大幅に見直すということが必要であることがわかり、スキル変更の方向性も見えてきました。

ということで、今回はこれにてッッ!

どーも、ラディアスリーの中村です。

前回、アプリ版ではダウンタイムが長過ぎてゲームにならないだろうということで、アプリ版ではかなりルール変更をしたということを書きました。

今回はその続きで、どんなルール変更をしたのか詳しく書いていこうと思います。

最大の変更点…それは、クエストフェイズを手番順にプレイする形ではなく、同時進行出来るようにしたことです。

逆にオークションフェイズは、そもそも同時に金額を書いて同時にオープンするルールなので、そこはそのままいけそうだな、と。

そして、ショッピングフェイズ(アイテムを購入するフェイズ)は手番が関係するのでこれも省いてしまい、アイテム自体を無くしてしまう事にしました。

もう少し詳しく説明していきます。

こんな感じで、画面下部にパワーメーターを設置することにしました。

メーターをタップすると、その時のパワーと AGI に応じて自分のコマが進んで行く想定です。

例えば、ゾーンとゾーンの間の距離を100として、自分の AGI が 20、メーターが50% だとすると、その時は10進む事になって、ゾーン間の1/10 を踏破したことになります。

そして、ミッションに到達した時は、メーターのパワーと必要なステータス値に応じて達成値が溜まっていき、ミッションクリア値を越えた時にミッションをクリアした事になります。

アクションっぽい感じですね。アナログ版とはだいぶ違いますが、デジタルにはデジタルの良さがあるということで。

各ゾーンのミッションはある程度近づくまでは自由に選択可能で、有利なミッションを選択してもいいですし、他のプレイヤーが狙っていないミッションを選択してもいいことにしました。

複数プレイヤーが同じミッションを選択した場合、同時にそれぞれが達成値を溜めていき、先にクリア値を越えた側がミッションクリアしたこととして、クリア報酬が与えられます。

先にミッションをクリアされてしまったプレイヤーはその時点で先には進めますが、クリア報酬がもらえないという仕様にしました。

このミッション周りの仕様により、他のプレイヤーとの駆け引きが生まれる事を期待しています。

例えば、どのミッションも苦手ミッションだった場合、誰かの後をついて行きクリアしてもらうといったプレイも考えられそうです。クリア報酬は貰えませんが、その先で有利な展開が待っていそうならそういう選択肢も生まれるのかな、と。

これらの仕様により、絶対にクリア出来ないクエストというのはなくなるので、救済措置であったアイテムがなくなってしまっても問題なさそうです。

今回は、一番大きな変更点について説明してみました。

次回はスキルの変更点について書いてみようかと思います。

ということで、今回はこれにてッッ!

こんちは、サウンド担当の伊佐です。

「サウンドリスト」がきたし、絵コンテ等の資料もバッチリ揃った!

というところでいよいよSEを作成していきましょう。

私がBGMやSEを作成するときには基本的に全て、PCで完結するシステムを構成しています。具体的には、DAWである Steinberg CubasePro9 と Propellerhead Reason9、波形編集ソフトとして MAGIX SoundFrogePro11 を主に使用しています。

例えば、ライブラリから使えそうな音声をピックアップしてきても、そのままでは尺が長すぎたり、1部分だけ使いたい場合などは、ちょうど良い長さに編集したり、低域や高域がイメージに合わない場合はEQやエフェクトで調節したり、場合によってはそれを補完するような別の音を合成したりします。

前回提示した「サウンドリスト」のNo.23「魔法系キャラの必殺技を溜める音」を例にして、具体的にどのように作っているか紹介します。

上記の発注にはイメージとして「雷ゴロゴロ強風」という指定があるので「雷ゴロゴロ」と「強風」の2つの音を合成して作ってみたいと思います。

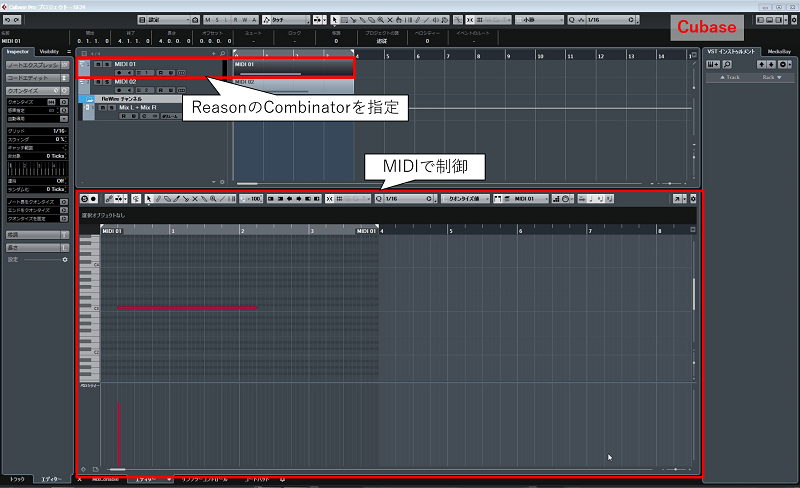

私がよくやるのが、CubasePro9 と Reason9 を ReWire で接続して連携させ Cubase をホストとして Reason をスレーブの音源として扱うようにセッティングして作成開始します。

まず、Reason で Combinator というユーティリティをマウントします。

これは複数のシンセやサンプラーを1つの楽器のように扱えるのでアイデア次第では非常に複雑で面白い音が作れるのが特徴の機能です。

さらに Combinator の中にミキサーとサンプラー2台をマウントします。

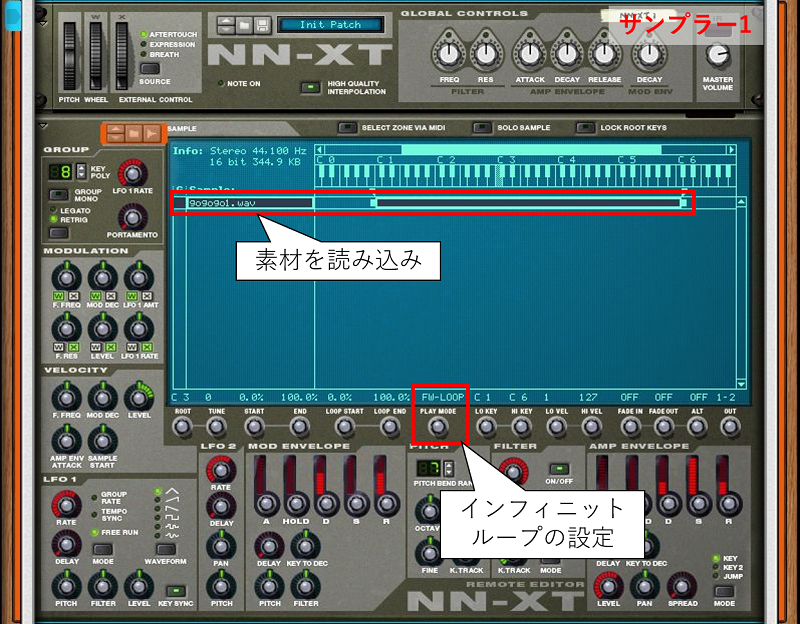

1台目のサンプラーには「雷が鳴る前のゴロゴロした音」をセットします。

このとき SoundFroge11 で、あらかじめループできるように波形編集しておき、サンプラーの再生方式をインフィニットループにすることで、鍵盤を押している間はずっと「雷がゴロゴロ」し続ける・・・という音色の完成です。

2代目のサンプラーには「嵐の強風の音」を、1台目と同様にインフィニットループできるようにセットしておきます。

あとはミキサーでそれぞれの音量やEQ、パンを調整し、エフェクト等で音質の調整を行えば音色の完成です。

最後に Cubase 側で Reason の Combinator を MIDI で制御できるようにセッティングすることで、鍵盤を押すと「雷が鳴る前のゴロゴロした音」と「嵐の強風の音」が合成されて鳴るという仕組みが完成します。

この仕組みができたら、絵コンテやムービー資料を見つつMIDI鍵盤でリアルタイムに弾いて最終のイメージに近づけていくのです。

このような手順を繰り返してオーダー分のSEをこさえていくのでございます。

ということで、前回の発注編で公開した「サウンドリスト」に従ってSE01~24まで作成したものをサウンドテスト風に再生するデモ音源を公開しますのでご拝聴くださいませ。

今回はここまで。

次回はBGM作成のおはなしです。